列车碰撞事故造成的重大人员伤亡触目惊心,世界各国都在致力于研制耐冲击吸能列车来耗散冲击动能,由于受到列车载重、车钩及结构外形的限制,传统设计方法只能被动挨撞。本成果创新性地提出了列车主动式碰撞吸能保护体系,突破了车辆被动安全保护的技术局限,解决了与列车碰撞能量耗散及运行轨迹保持相关的三个关键技术问题。

1.列车碰撞主动式被动保护技术

研发列车碰撞主动式被动保护下,力流/能量流协同控制的能量耗散技术及主被动吸能装置,突破了车钩等装置对吸能结构的限制,拓展了吸能结构变形空间。克服列车碰撞时头车破坏严重的短板效应,挖掘列车的吸能潜力,在不改变车辆主体结构的情况下,仅地铁列车的安全碰撞速度可以达到 36km/h,吸能能力比标准提升 107%。重联动车组在 36km/h 碰撞速度下结构依然完整,吸能提升约 100%。

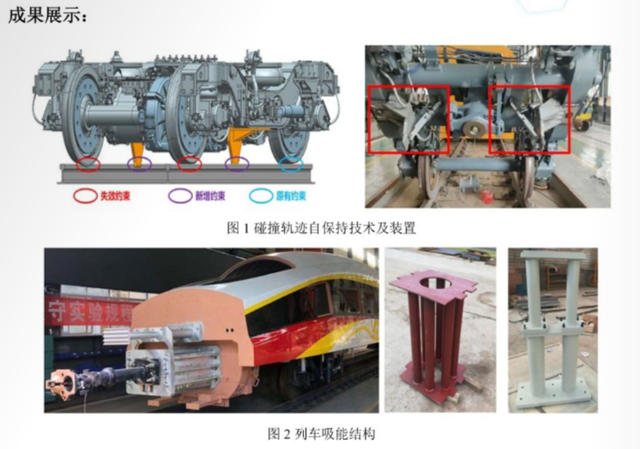

2.列车碰撞轨迹自保持技术及装置

构建了碰撞防偏/爬— 防脱轨— 防掉线三重安全保护系统,包括被动凸凹嵌套动态自适应对心防偏/爬、多点约束防脱轨、结构剪切耗能防掉线三大关键技术,实现碰撞过程中车体自动对心,减少爬车事故的发生;突破了世界范围内没有防脱轨装置的局限,有效避免脱轨、倾覆造成的二次碰撞及列车掉线等后继事故,构建列车碰撞轨迹自保持技术体系。已应用于 400km/h 高速列车、城轨列车、自适应转向架的碰撞轨迹保持设计。

3.全行程渐进塑变技术及低峰值力吸能结构

针对吸能结构残余行程长、初始峰值力过高、撞击力波动剧烈等致使人员伤亡问题,研发了结构全行程线性渐进塑变吸能、初始撞击力抑制两大技术,发明了撞击力平滑、初始峰值力低、压缩率高的系列吸能结构,吸能结构压缩率和压缩力效率均达 90%以上且变形有序,解决了有限空间内高能量耗散难题。

应用前景:

本成果突破了传统车辆被动保护的局限,解决了车辆耐撞性瓶颈问题,可广泛应用于动车组、客车、机车和城市轨道列车。

成熟度:产业化